Кратко:

Публикуем биографическую заметку, написанную поэтом и писателем Владимиром Бухтияровым. Часть первая.

30.10.2025

Кратко:

Публикуем биографическую заметку, написанную поэтом и писателем Владимиром Бухтияровым. Часть первая.

Начало

Важны для каждого из нас

Свои события и даты —

О них судачат и подчас

Чужие мнения предвзяты.

Согласно вычурной молве

Портреты наши не похожи.

Мы все с провидцами в родстве —

От шептунов страдаем тоже.

Не опасается преград

Лихой сквозняк противоречий,

А откровенность невпопад

Невольно кажется зловещей.

Не повернуть мгновенья вспять,

Не доскакать до самой сути,

Но всё ж хотим дерзать опять,

Наперекор досужей мути!

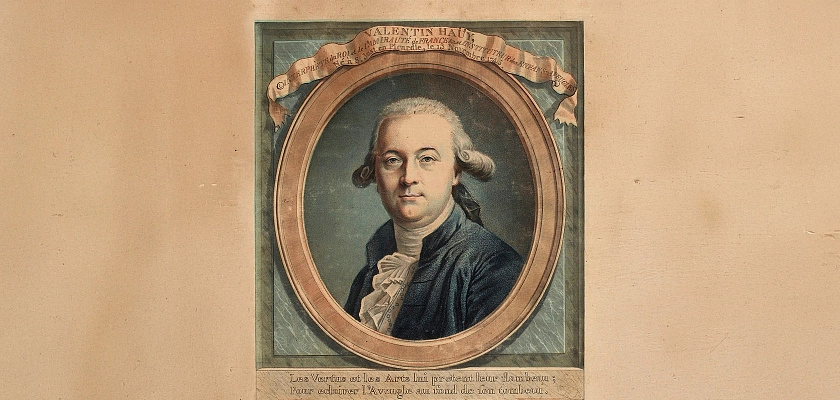

В переломный период истории вполне логично вспомнить подвижнический подвиг Валентина Гаюи, накануне революционных потрясений создавшего первое в мире общедоступное учебное заведение для незрячих. Несомненно, основоположник тифлопедагогики сыграл огромную роль в реальной реабилитации «вдвойне темных голодранцев», старательно приобщая их к элементарной грамоте. Свою важную миссию милостивого отношения к страждущим он поначалу самозабвенно выполнял во Франции, а затем аналогичную деятельность продолжил и в нашей стране.

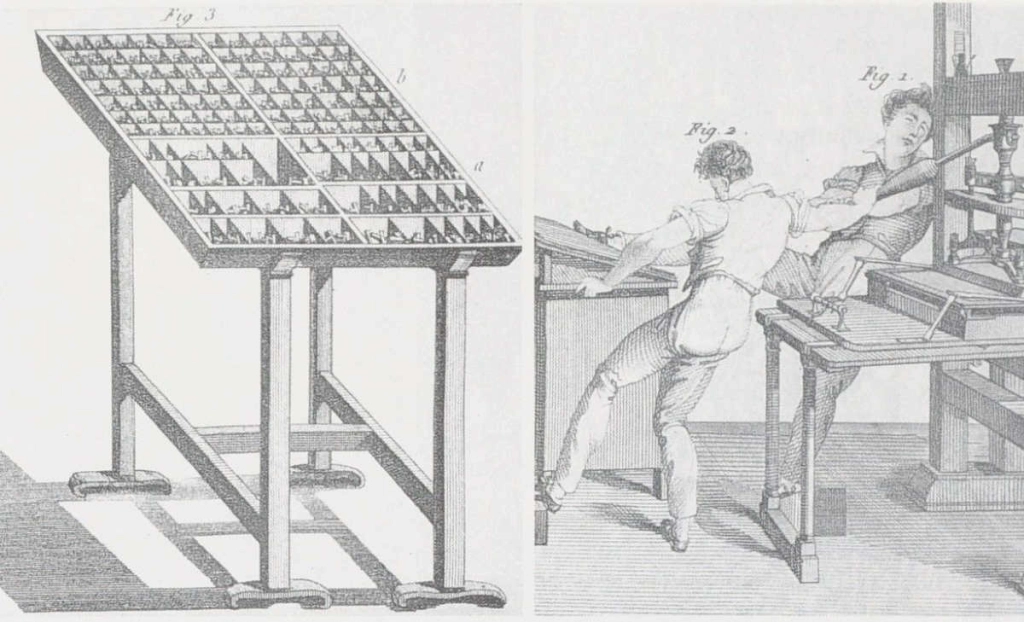

Компетентный исследователь оказался создателем рельефно-линейного шрифта и автором методики его массового применения, почти столетие на безальтернативный основе царившего в Старом Свете, так как достойных конкурентов попросту не было. Этот выпуклый и укрупненный «унциал», введенный в обиход неуемным изобретателем, позволял с приличной скоростью на ощупь разбирать тексты, тогда еще немногочисленных, но крайне полезных изданий. Тем самым изгоям общества с нарушением зрения была подарена счастливая возможность без посторонней помощи поглощать информационную продукцию.

Необходимо сказать, что у замечательного учителя по призванию имелся старший брат по имени Рене Жюст, который крайне успешно занимался геологией и кристаллографией, а с 1783 года являлся членом Парижской «когорты бессмертных мудрецов». Как выдающегося иностранного ученого его также избрали в Петербургскую академию наук и Лондонское королевское общество. Уже в 1807 году недавно открытый минерал из группы силикатов уважительные коллеги даже назвали в честь месье — гаюин. Таким образом ему досталась прижизненная слава, что бывает нечасто. Кроме всего прочего, маститый естествоиспытатель всегда поддерживал рискованные эксперименты неистового гуманиста, в том числе и материально. Кстати, по странному стечению обстоятельств, оба упорных первооткрывателя скончались в 1822 году, с разницей всего в несколько месяцев.

Надо заметить, что когда на рубеже тысячелетий мне довелось активно сотрудничать с редакцией телевизионной программы «Своя игра», для закаленных интеллектуалов я подготовил целую подборку тематических вопросов, посвященных незаурядному просветителю. Они базировались на мемуарах очевидцев и документированных фактах его биографии. Их разнообразие само по себе подтверждает масштабность личности. В частности, ставился вопрос: «В чем состоит парадоксальность традиции отмечать Международный день слепых тринадцатого ноября?»

Хотя корифеи обычно поражали глубиной познаний, на этот раз правильный ответ им найти не удалось, а он должен был бы звучать приблизительно так: «Данного числа 1745 года родился Валентин Гаюи, который свою весьма плодотворную деятельность осуществлял в интересах нищих «узников непроглядности», будучи абсолютно зрячим». Впрочем, окончательно покончив с карьерными перегрузками, незадолго до смерти подвижник и сам внезапно совершенно ослеп. Подобное безнадежное состояние в нынешнем жаргонном просторечии порой обозначается грубоватым термином «тотальник».

Придется принимать как должное, что имя и фамилия ученого во французском языке встречается в двух вариантах: Valentin Haüy или Валанте́н Аюи́. Значит, и в русской орфографии вместо привычного Гаюи, допустимо использовать Аюи, но подобное сочетание исключительно гласных букв и соответствующих звуков для нас менее удобно.

Хотелось бы подчеркнуть, что свою фундаментальную работу «Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых» популяризатор науки обнародовал в 1788 году. Однако его значимая проба пера состоялась еще раньше. Получается, что по сути программная публикация вышла параллельно с пробным развертыванием обучающих экспериментов.

Эта замечательная методологическая монография, где сформулированы основные принципы тифлопедагогики, полностью называлась: «Очерк обучения лиц с дефектами зрения, или Изложение различных способов, проверенных опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получать знание языка, счета, истории, музыки и выполнять различные виды ручного труда». Конечно, по нынешним канонам наименование опуса чересчур длинновато и чрезвычайно витиевато, но зато информативно и совершенно в стиле куртуазного века.

Чтобы украсить повествование эмоциональными эпитетами, обращусь к сборнику Михаила Суворова «Бинокли памяти», стержневой основой которого стала очень выразительная и достоверная поэма «Начала», воспевшая титанический труд подлинного энциклопедиста. Символично, что виртуозно рифмованную хронику подвижничества сперва решили издать с помощью шеститочия Брайля. Лишь через много месяцев, обогащенная ценными дополнениями, она удостоилась плоскопечатного тиража, ну а «унциального варианта» по понятным причинам вовсе не существует. Я еще не раз буду цитировать превосходное произведение незрячего лирика из Твери, а для почина приведу его изящное четверостишие. В нем упоминается деревенька близ захолустного городка Амьен, где и появился на свет «друг обездоленных»:

«Едва ли она уцелела,

Забытая ныне Сен-Жюст,

Где вырос отчаянно смелый,

Теперь знаменитый француз…»

Хотя трудолюбивая семья Гаюи считалась крестьянской, «рукастый» отец старательных сыновей в совершенстве освоил ремесло ткача, приносившее приличную прибыль. Это позволило дать наследникам хорошее образование, ведь они, несмотря на домашнее воспитание и постоянный контакт с природой, с раннего детства неустанно тянулись к знаниям. Их неукротимая целеустремленность принесла весомые плоды.

Удивляя близких, пытливый Валентин рано проявил задатки настоящего полиглота, в совершенстве овладев звучным эллинским наречием, чеканной латынью и древнееврейским. В зрелом возрасте он уже мог напрямую и без словарей вести беседу с европейцами разных национальностей и вдобавок свободно читал на нескольких восточных языках. Преодолевая неизбежные препоны, связанные с низким социальным статусом, без мощных связей и протекции талантливый провинциал все-таки смог покорить Париж. Он получил высшее образование и даже занял престижную должность переводчика в штате Министерства иностранных дел.

Наконец сумев обрести стабильный источник доходов, молодой человек женился, а вскоре у него родилась дочь и потом сын. Весьма перспективному чиновнику предрекали блестящую карьеру на дипломатическом поприще, но его тревожило бесправное положение униженных калек. Тщательно изучив древнюю историю, совестливый и чуткий интеллигент с ужасом понял, что даже в эпоху, казалось бы, цивилизованной античности увечным и безглазым жилось совсем не сладко. Достаточно вспомнить грозных спартанцев, радикально избавлявшихся от собственных неполноценных отпрысков. Вот как о тогдашней трагичной реальности написал советский поэт, а по совместительству и директор консультационного пункта из тогдашнего Калинина:

«О, Греция мраморной эры,

Под всплески морей голубых,

Под песни слепого Гомера

Не тратилась ты на слепых!

О, Рим, властелин златоглавый,

В сиянье своей красоты,

В сиянье воинственной славы,

Слепых не пожаловал ты!»

Беспросветная мрачность минувшего навевала горькие мысли. Пожалуй, в жестоких буднях античности позитивные исключения составляли лишь лишенные зрения врачеватели, рапсоды да сказители, знания которых, помноженные на природные дарования и закрепленные в натренированной памяти, были всегда востребованы в не вполне развитом обществе. После мучительных колебаний прозорливый Гаюи решил, что только серьезное образование и высокий профессионализм дадут тотальникам надежду на достойную жизнь. Разумеется, воплощать на практике утопические идеи пришлось самому наивному филантропу. А кому же еще?

«Он сердце свое не остудит,

Осудит кичливую знать.

Он первым в истории будет

Наукам слепых обучать.

По выпуклым буквам обычным,

Никто не придумал других,

Откроет незрячим мальчишкам

Он мудрую прозу и стих…»

Когда господину Гаюи было 39 лет, исключительно на свои личные средства и в собственном парижском доме он организовал общедоступное училище, которое в отдельных источниках упоминается под странноватым названием: «Мастерская трудящихся слепых». Данное знаменательное событие произошло в 1784 году, вовсе без поддержки государственных структур, клерикальных и благотворительных организаций. Словно сплоченная дюжина апостолов, вдвойне «темные ребята», из неблагополучных семей и беспризорники, руководимые авторитетным кумиром, решительно вступили в эпоху непредсказуемости.

К счастью, у любившего риск новатора неожиданно проявились способности крутого рекламщика и организатора. Ему пришло в голову публично демонстрировать замечательные успехи продвинутых подростков без остатка зрения. Занимательный аттракцион посещали состоятельные буржуа, скучающие дамы полусвета и влиятельные журналисты. О модном развлечении прослышали даже в королевском дворце, где к необычной забаве тоже отнеслись вполне благосклонно.

«Не стало вокруг равнодушных,

Галдели газеты гурьбой,

В ладонь зачинателя дружно

Посыпался дождь золотой.

Хитрила, конечно, элита,

В политике трюки свои,

Но первая школа открыта…

Открыта, месье Гаюи!»

К сожалению, относительное благополучие длилось недолго. Великая французская революция обострила классовую борьбу и резко изменила условия существования всех сословий, ухудшив и без того бедственное положение граждан с потерей зрения. Щедрым жертвователям из числа сердобольных дворян и богатых фабрикантов стало не до вспомоществования прожорливым оборванцам. Беспощадная гильотина без разбору собирала свою кровавую жатву. Уцелеть бы!

Слава, Богу! Везучие родичи не попали на эшафот. Возможно, их выручило пролетарское происхождение и абсолютная аполитичность. Впрочем, пришлось оперативно реформировать содержание учебных программ, а училище переименовать в духе времени. Все тщетно! Невзирая на все титанические усилия, финансовое положение коллектива единомышленников оставляло желать лучшего. Экспериментальная инициатива неотвратимо приходила в упадок, а доконал ее сам всемогущий Наполеон. Ему требовались огромные деньги на завоевательные походы, поэтому диктатор беспощадно сокращал социальные расходы.

«Вдруг сам Бонапарт толстосумам

Издал пресловутый указ:

«Слепых обучать, как разумных,

Преступная роскошь сейчас…»

Так на Сене временно прекратил свое существование уникальный институт. Исключительно благодаря этому идентичный центр вскоре появился в Российской империи. Понятно, поначалу на невских берегах учебный процесс тоже шел не шатко, не валко. Однако, вопреки многочисленным препонам, иностранным специалистам удалось вплотную заняться просвещением недужных бедняг.

«В золоченой Северной столице,

Где наплыв мундиров голубых,

Ради равнодушной заграницы,

Основали школу для слепых…»

Наконец-то 5 мая 1807 года состоялось открытие образовательного учреждения сугубо специального назначения. Любопытствующие петербуржцы различных сословий потянулись на Васильевский остров к дому купца Раменцова, где разместилось невиданное ранее учебно-воспитательное заведение, визит в которое обещал подарить знатным посетителям изобилие колоритных впечатлений.

Хотя избранных особ из высшего общества допускали внутрь, они были разочарованы, так как в затрапезных помещениях лорнировать оказалось нечего. Кроме нескольких пустоватых классов, имелся скромно обставленный дортуар для общего проживания незрячих подростков да тесноватая столовая — вот и все хозяйство. В одной из комнат несколько безмолвных отроков, одетых одинаково скромно, чинно сидели за столами, на которых находились неизвестного назначения предметы да странной формы скульптуры. Между подопечными степенно прохаживался месье Гаюи, высочайшим повелением назначенный директором института.

После шумной презентации интерес к модному шоу быстро угас. Однако уже летом 1808 года чиновниками надзирающих органов была проведена тщательная проверка уникального заведения. В итоговых документах отмечалось: «Слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам, в том числе плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию и наборному делу…»

«Колокольни грохотали пышно,

Господу угоден и мираж,

Горсточка нечесаных мальчишек

Зачастила в классах: "Отче наш!"»

Предусмотрительный «легионер духовного возрождения» доставил в Россию небольшую типографию с превосходным оборудованием, на котором, получив необходимую квалификацию, сами подростки мастерски набирали тексты и печатали книги «унциалом», а потом их с любовью переплетали. Постепенно была сформирована целая библиотека на кириллице. Подбор рельефно-линейных томов оказался в ней вполне логичным для того времени.

На стеллажах теснились: «Евангелие от Матфея», «Краткий катехизис» и нотные издания, в которых отдавалось явное предпочтение произведениям православной направленности. Впрочем, у завсегдатаев очага культуры по понятным причинам наибольшим спросом пользовались «Краткие начальные основания российской грамматики». По-видимому, в 1810 году именно с этого чрезвычайно полезного справочника и приступили к формированию фонда учебной литературы.

На территории Российской империи поощрялись достаточно консервативные методы воспитания юношества, поэтому согласно параграфам довольно строгого устава в институт принимали лиц исключительно мужского пола. Однако в частном порядке у себя на квартире терпеливый наставник обучал чтению и рукоделию нескольких незрячих женщин. Самой известной из них оказалась мелкопоместная дворянка Измайлова, владевшая девятнадцатью душами крепостных.

За 10 лет изнурительной и беспорочной службы самоотверженному иноземцу в торжественной обстановке вручили орден Святого Владимира четвертой степени. Так как в империи строго регламентировался порядок поощрения, подобная престижная награда была неизбывной мечтой подавляющего большинства мелких клерков. Кроме всего прочего, эта дворянская почесть давала право на довольно высокую пенсию.

Валентин Гаюи чрезвычайно активно работал вплоть до семидесяти двух лет. Лишь в этом очень преклонном возрасте он подал в отставку и отбыл на родину. Радует, что и сейчас имя провидца не затерялась в лабиринтах исторических катаклизмов, а ведь многие современники считали его наивным чудаком или примитивным авантюристом.

Нельзя отрицать, что истинный вклад благодетелей человечества в мировую культуру обычно видится на расстоянии. Вот и непосредственно проводником идей Дидро были обучены в общем-то немногие тотальники, но его «унциал» дал мощный толчок всесторонней реабилитации будущих инвалидов по зрению. Наверное, опытного наставника можно сравнить с умелым и смелым объездчиком строптивых лошадей или с креативным вожаком табуна, который в состоянии единолично повернуть сотни голов буйного молодняка в правильном направлении.

Поводья страсти натянуть

Довольно сложно, что понятно,

Ведь пить опасность по чуть-чуть

Порою жутко, но приятно.

Мы бьём по нервам не со зла

И на предчувствиях гарцуем,

Но вылетаем из седла,

Когда итог непредсказуем!

Жокеям ухарство во вред,

А необъезженные кони

Хотят нахрапистых побед,

Чтоб соль облизывать с ладони.

Копытят землю стригунки,

Юнцам охлюпкой страх неведом…

Неужто, шорам вопреки

Они рванут за нами следом?