Кратко:

21 апреля исполняется 21 год со дня смерти Эдуарда Асадова, поэта, чьи строки многие знают наизусть. Мы попросили Маргариту Мельникову рассказать о поэте.

16.04.2025

Кратко:

21 апреля исполняется 21 год со дня смерти Эдуарда Асадова, поэта, чьи строки многие знают наизусть. Мы попросили Маргариту Мельникову рассказать о поэте.

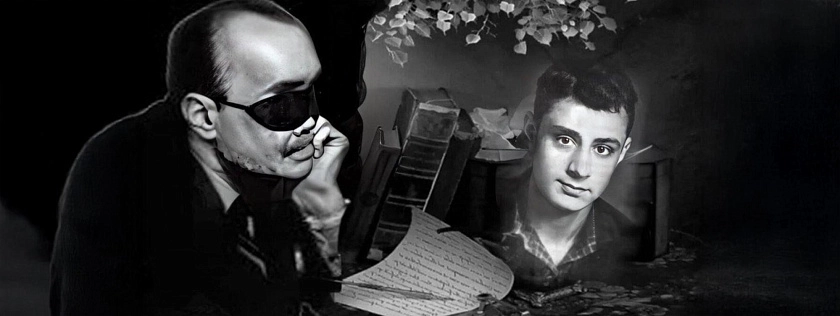

21 апреля исполняется 21 год со дня смерти Эдуарда Асадова, поэта, чьи строки многие знают наизусть. Он потерял зрение во время Великой Отечественной войны, и с того времени до конца жизни носил черную полумаску.

Мы попросили Маргариту Мельникову рассказать о поэте.

Сидим с мамой на кухне. Уютно фырчит чайник, в кастрюле бурлит вода, готовая принять в кипящие объятья дюжину пельменей.

— Мама, у тебя ведь есть томик Асадова?

— Есть! С юности люблю его стихи. Хочешь, прочту те, что мне нравятся больше всего?

Я колеблюсь. Мысли заняты предстоящим проведением онлайн-урока, выступлением на вебинаре, поиском работы. Восприму ли я сейчас поэзию? Не уверена. Но уступаю желанию мамы, ведь мы все реже читаем друг другу стихи.

Она открывает сборник «Остров романтики», вышедший в 1969 году в издательстве «Молодая гвардия», и начинает читать. Я сначала слушаю вполуха. Не выпускаю из рук смартфон, думаю о предстоящих звонках, собеседованиях...

И вот, сквозь непробиваемость суеты, до меня долетают строки:

Глаза наполняются слезами — настолько стихи созвучны некогда овладевающим мною чувствам, настолько они странно перекликаются с собственными, написанными в

Однако речь не обо мне. Продолжаю слушать. За «Мне уже не шестнадцать» следует невероятная любовная лирика. Слова просты, понятны, без, как любят говорить литературные критики, «виноватых виньеток».

Смартфон давно отброшен в сторону. Мама перелистывает страницы, ищет то самое, самое любимое.

— Где же оно!

А я понимаю, что теперь тоже буду искать: для нее, для себя.

Осознаю, сколь многое теряла, год за годом проходя мимо творчества Эдуарда Аркадьевича Асадова.

Но еще не поздно состояться нашему знакомству! С чего бы начать?

С биографии, вестимо. Если творец заинтересовал, узнать о нем чуть больше, чем «потерял зрение на войне», будет не лишним.

«Сентябрь. Седьмое число —

День моего рождения,

Небо с утра занесло,

А в доме, всем тучам назло,

Вешнее настроение!»

Эдуард Асадов родился 7 сентября 1923 года в городе Мерв (ныне Мары, Туркменистан). Его отец, Арташес Григорьевич Асадьянц, начавший ухаживать за будущей супругой на ее малой родине в Свердловске, сменил имя на более привычное нашему слуху — Аркадий Григорьевич, был учителем. Мама, Лидия Ивановна, работала воспитательницей, а также преподавала русский язык и литературу.

Первые годы жизни будущего поэта прошли в родном краю, но когда мальчику было пять с половиной лет, его отец умер от заворота кишок. В те годы это была не столь редкая причина смерти. Отец поэта поел жирный плов, затем запил большим количеством холодной воды. Или после плотного обеда сразу пошел на урок физкультуры. Дальше — страшная боль, твердый живот и бессилие врачей.

После этой трагедии Лидия Ивановна с сыном переехали в уральскую столицу. Там жил дед Эдуарда по маминой линии, врач Иван Калустович Курдов. Именно в Свердловске проявились творческие наклонности маленького Эдика — первое стихотворение он написал в восемь лет.

Своих первых строк Эдуард Аркадьевич не помнил. Вспоминал лишь одну рифму: «Фекла — свекла», а еще — что стихотворение было посвящено упрямой Фекле, которая из той самой свеклы пыталась сварить варенье, но выходило одно мученье.

В школьные годы Асадов также писал о животных, ради спасения которых был готов подвергнуть себя серьезной опасности.

Известен такой случай: под конец перемены дети поместили в таз щенка и пустили посудину по реке. В таз, конечно, тут же набралась вода, щенок стал тонуть. Мальчишки разбежались, девочки беспомощно стояли и плакали, боясь войти в студеную речную воду.

И только Эдуард, сбросив пальто и сапоги, поплыл спасать обреченное животное. Но куда такому маленькому против ледяного течения! Вскоре Эдик и сам стал тонуть. На выручку пришли вовремя оказавшиеся на берегу работяги.

Мальчик и пес были спасены!

«Люблю я собаку за верный нрав,

За то, что, всю душу тебе отдав,

В голоде, в холоде или разлуке,

Не лижет собака чужие руки».

Преподавая литературу, Лидия Ивановна привила любовь к ней не только своим ученикам, но и сыну. Она часто читала ему вслух произведения классиков и советских авторов. Позже, уже будучи известным поэтом, он напишет:

«Ах, вспомни, мама, вспомни, мама,

Избу промерзшую насквозь!

Ах, сколько с нами, сколько с нами

Тебе увидеть довелось!..

Метельный ветер бьет с налета.

А ты, сквозь снег бредя едва,

Везешь на санках из болота

Ольху сырую на дрова».

Оставив лишь в воспоминаниях согретые южным солнцем пыльные улочки, дружных соседей, шумные базары, в Свердловске Эдуард увлекся классической и цыганской музыкой, стал посещать театральные кружки, участвовал в школьных постановках.

В 1939 году юный поэт потерял еще одного близкого человека — умер его дед, Иван Калустович. В Свердловске у матери с сыном больше родных не было, и они переехали в Москву, поселились в доходном доме Исакова, что на Пречистенке. Там юный поэт писал о любви, вдохновляясь девичьей красотой, и окончил школу № 38.

Тифлокомментарий: цветная фотография. Доходный дом Исакова на Пречистенке в летний день. Это светлое пятиэтажное здание в стиле модерн с эркерами, большими арочными окнами и богатой декоративной отделкой фасада. Центральная часть дома заглублена и украшена четырьмя парными балконами с кружевной кованой решеткой. Вертикальные выступы фасада и оконные обрамления выкрашены в желтый цвет.

Планы на мирную студенческую жизнь перечеркнула война. Не раздумывая ни дня, 22 июня семнадцатилетний Эдуард со вчерашними одноклассниками отправился в ближайший районный отдел Комсомола и записался в добровольцы. Его сразу направили в гвардейское артиллерийско-минометное училище, которое он окончил в 1943 году.

На фронте молодой лейтенант Асадов стал командиром орудия гвардейского минометного дивизиона на легендарных «Катюшах». Он участвовал в боях на Северо-Кавказском и Четвертом Украинском фронтах, сражался за освобождение Украины и Крыма.

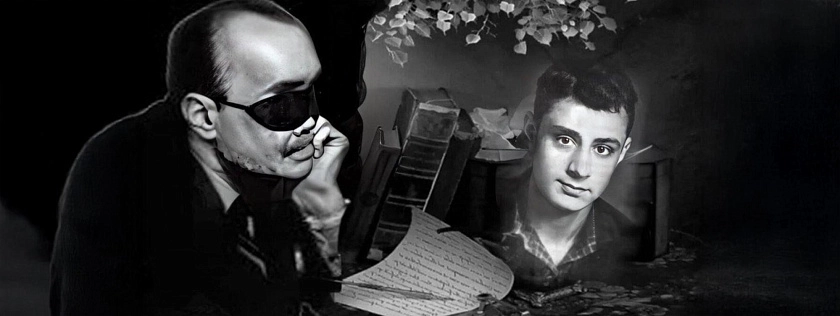

Будучи солдатом, Асадов остался поэтом. В короткие минуты затишья между боями он продолжал писать стихи, порой серьезные, лиричные, порой такие, что волей-неволей вызывают улыбку.

«Пять бойцов сидят в землянке

И мечтают кто о чем.

В тишине да на покое

Помечтать оно не грех.

Вот один боец с тоскою,

Глаз сощуря, молвил: „Эх!“»

Фронтовые строки Асадова переписывали наскоро, на любых попавшихся клочках бумаги, передавали из уст в уста. Медсестры читали их раненым бойцам, когда лекарства оказывались бессильны, или их попросту не хватало.

Тифлокомментарий: черно-белая фотография времен Великой отечественной войны с характерными для архивных фото потертостями. Летний день. Пятеро молодых красноармейцев сидят на земле, на выходе из блиндажа и внимательно слушают кого-то. На них военная форма, кирзовые сапоги, на голове — пилотки. Два бойца держат в руках оружие: винтовку Мосина и пулемет Дегтярева. Еще один солдат сидит на пригорке, читает газету.

Ночью с 3 на 4 мая 1944 года счастливая звезда, о которой четверть века спустя Эдуард Аркадьевич напишет длинное проникновенное стихотворение, по-прежнему светила ему, хотя свет настоящих звезд он видел тогда в последний раз.

В тот день лейтенант Асадов добровольно вызвался доставить боеприпасы на передовую, где шли тяжелые бои за освобождение Сапун-горы (Севастополь).

Под непрерывным огнем противника, управляя невероятно тяжелым грузовиком с боеприпасами, Асадов прорвался к позициям советских войск. Машина попала под минометный обстрел. Молодой лейтенант, взявший на себя командование батареей вместо командира, которому оторвало руку, вышел из поврежденной машины, толкая ее вперед, увернулся от огневой «вилки», но вскоре получил тяжелейшее ранение — осколок снаряда попал ему в лицо. Лобная кость оказалась раздроблена, глазные нервы — повреждены.

Превозмогая боль, теряя сознание, он доставил машину радостно встречающим ее боевым товарищам. Но радость вмиг испарилась, когда им на руки упал лейтенант с обезображенным лицом.

Двадцать шесть суток медики боролись за жизнь Асадова, пока тот, приходя ненадолго в сознание, спрашивал себя: как, зачем быть дальше? И стоит ли быть вообще, когда мир померк?

Истинный коммунист, сын ярых революционеров, а следовательно, человек не верующий, Асадов полагался не на божью волю, а на веру в себя, в то, что добра и любви вокруг гораздо больше, нежели дурного. Ведомый этой убежденностью, поэт выбрал быть.

Однако «быть» и «жить» — суть не одно и то же. Когда стало понятно, что молодой организм сдюжит, что прямых угроз нет, в палату к Эдуарду хлынул поток посетителей: ладно, чего уж там, посетительниц! Соседки по квартире, бывшие одноклассницы, фронтовые подруги... Лена сменяла Наташу, за Леной приходила Лида.

Иные девушки, навестив однажды, «исполнив долг», больше не возвращались. Другие же часами сидели подле молодого раненого: на стуле, на краешке постели. Одни скромно слушали милого сердцу друга, вторые без умолку болтали, делясь новостями с фронтов, фабрик и аудиторий.

Постепенно Асадов изучил каждый закуток госпиталя. Но ни прогулки с подругами в больничный актовый зал, ни чтение вслух газет не рассеивало мрачные мысли лейтенанта с огромными шрамами на месте черных глаз.

В автобиографической книге «Интервью у собственного сердца» Асадов написал: «Ни один человек не обладает стальными нервами. В минуты отчаяния остановить от неверного, необратимого шага способны только добрая рука, искреннее участие».

Если бы медсестра не забила тревогу, когда Эдуард вдруг попросил у нее два бинта, якобы хотел сам сделать себе перевязку, если бы не проследила тихо за ним, хмуро шагающим по лестнице на четвертый этаж, затем на чердак, мир потерял бы невероятного человека.

Осознание, что вы можете записывать собственные стихи только с линейкой на вставленных в трафарет листах, выводя буквы по памяти, что нуждаетесь в помощи даже в нехитрых бытовых делах, удручает. Но вот, вы спасены, необратимый шаг не сделан. Несколько девушек признаются вам в любви. И вы не хотите, чтобы с вами были из жалости или долга, мечтаете о взаимных чувствах.

Выбирайте спутницу, Эдуард Аркадьевич!

И он выбрал Лиду.

На двадцать второй день рождения Эдуарда молодожены получили такую желанную, свою, квартиру. Но досадно в столь молодые годы взамен лейтенантского звания получить статус инвалида Великой Отечественной войны. Но «инвалид» — лишь бюрократический ярлык, а не состояние духа, по крайней мере, для Эдуарда Аркадьевича.

Тифлокомментарий: цветная фотография. Фронтон главного здания Литературного института имени Горького в Москве, построенного в стиле классицизма. Фасад здания украшен шестью пилястрами с древнегреческим орнаментом. На барельефе бело-голубого треугольного фронтона изображены античные музы, которые держат в руках музыкальные инструменты, бумагу и другие символы науки и искусства.

Исполнилась его мечта, пусть и через семь лет после школьного выпускного. В сорок шестом Асадов поступил в Литературный институт имени Горького. Ректор и некоторые профессора, прочтя пока скромную подборку стихов Асадова, сказали: «Вам здесь рады! Но помните, вы должны быть на голову выше прочих студентов. И вам придется гораздо труднее. Доведите себя работой до состояния пара, трудитесь на все 120 градусов!»

Жена Лида помогала Эдуарду с учебой: читала ему учебники, записывала лекции, даже экзамены супруги сдавали вместе. Вскоре Лида из добровольного ассистента превратилась в однокурсницу Эдуарда. Отменная память очень выручала незрячего студента. Он запоминал услышанное практически с первого раза.

В сороковом Асадов начал выступать со своими стихами перед солдатами. Стихи он декламировал по памяти, удивляя и восхищая слушателей. Много лет спустя главной опорой, бессменной конферансье Асадова стала его вторая жена, Галина Разумовская. Познакомились они на поэтическом вечере. Эдуард Аркадьевич должен был выступать первым, но Галина Валентиновна попросила пропустить ее вперед, ведь она читала стихи женщин-поэтов. Казалось бы, чем не повод для конфликта, однако Эдуард Аркадьевич ответил шуткой. И с той поры они неразлучны, до самой смерти Галины Валентиновны в конце девяностых. Галина — глаза и надежная рука для поэта. Белую трость он себе в помощницы ни разу не взял, а время определял по часам с брайлевским циферблатом.

Галина Валентиновна настолько была готова погрузиться в мир незрячего супруга, что запретила себе смотреть телевизор.

«В нашем доме не будет того, чем не сможет наслаждаться Эдуард», — решила она.

Когда ваше творчество хвалит мама — приятно. Когда вашими стихами зачитываются друзья — приятно вдвойне. Но как понять, перспективный ли вы поэт, сумеете ли получить широкое признание, настоящую известность?

Асадов даже в ранней молодости не терпел поблажек к себе. Он хотел добиться отзыва на свое творчество от самого острого на язык, самого безжалостного критика тех лет, Корнея Ивановича Чуковского.

Отправил именитому литератору конверт со стихотворениями, месяц ждал ответного письма. И оно пришло. Как и хотел Эдуард: сплошь усеянное пометками, зачеркиванием, зато в конце поддерживающее, доброе: «Талант есть, его надо оттачивать практикой! Пишите о том, что вам близко!»

И он писал: сначала карандашом по линейке, потом на печатной машинке, не чурался и более современных технологий: наговаривал стихи на диктофон.

Тифлокомментарий: черно-белая фотография

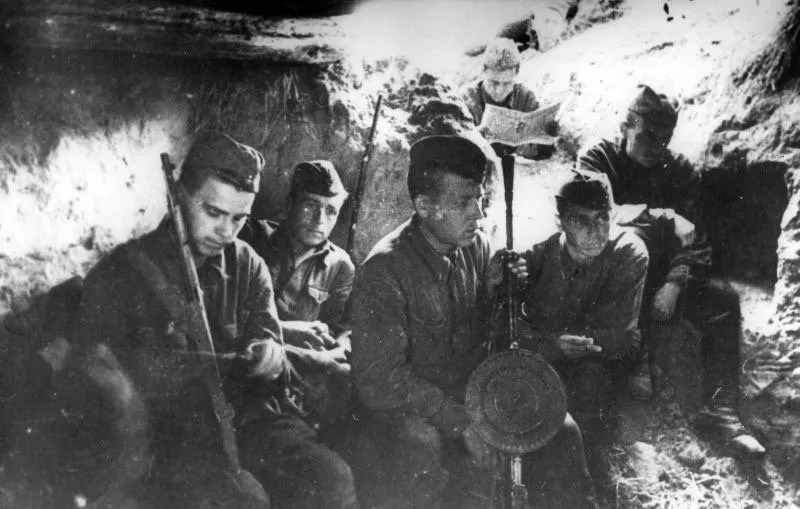

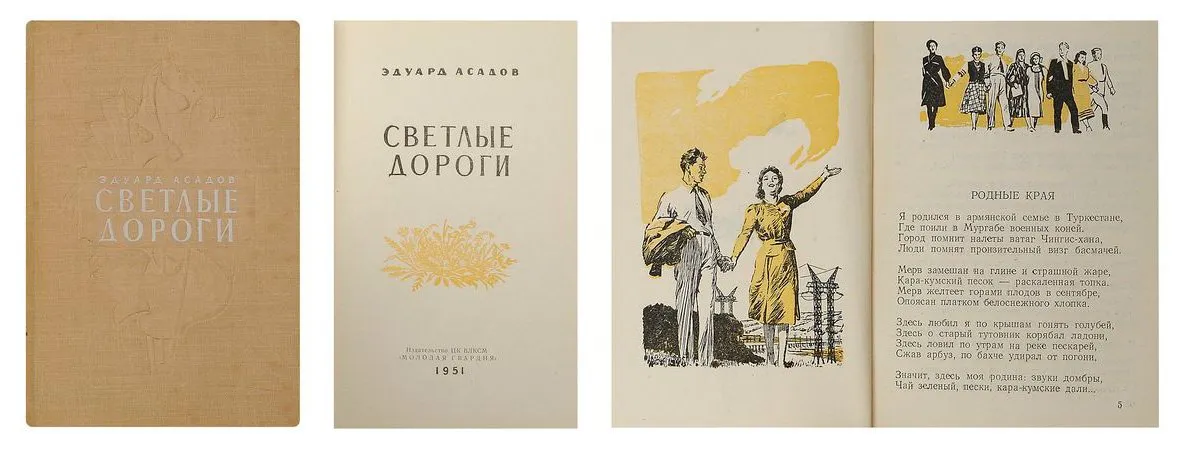

Первые публикации в журнале «Огонек», первый сборник «Светлая дорога», вышедший в 1951 году. За ним последовали другие: «Снежный вечер» (1956), «Солдаты вернулись с войны» (1957), «Во имя большой любви» (1962) и еще около пяти десятков томов.

Тифлокомментарий: цветная иллюстрация. Части разворота сборника Эдуарда Асадова «Светлые дороги», расположенные в ряд. Слева направо: бежевая обложка сборника с именем автора и названием. Титульный лист с этой же информацией, внизу надпись мелким шрифтом: издательство «Молодая Гвардия», 1951 год. Разворот сборника. На его левой странице — иллюстрация: юноша и девушка идут, взявшись за руки, на фоне опор линий электропередач. На правой странице — текст стихотворения «Родные края». Над ним небольшая заставка— иллюстрация взявшихся за руки представителей разных народностей СССР.

Стотысячные тиражи сборников сметали с полок и прилавков. Стихи Эдуарда Аркадьевича переводили на армянский, эстонский, казахский и другие языки. Да и сам Асадов, как я уже упоминала, владел несколькими языками и занимался переводом.

С годами популярность Асадова в народе лишь росла. Его поэтические вечера собирали полные залы. Он выступал в Политехническом музее, в Краснознаменном зале Центрального дома Красной Армии, ездил с гастролями по всему Союзу.

Эдуард Асадов умер 21 апреля 2004 года, прожив восемьдесят таких разных, таких ярких лет, сложно расставшись с первой супругой и пережив вторую, вырастив единственного сына, названного Аркадием, в честь отца, привив обожаемой внучке Кристине любовь к литературе, классической музыке и строгой самодисциплине.

Внезапный сердечный приступ оборвал светлую дорогу поэта. Говорят, если бы скорая помощь была чуть расторопнее, дата смерти на памятной плите могла бы быть совсем иной.

К сожалению, родные не сумели исполнить последнюю волю Эдуарда Аркадьевича. Он завещал: «Похороните мое сердце в Крыму, на Сапун-горе!», однако его погребли на Кунцевском кладбище в Москве рядом с матерью и второй женой, Галиной Валентиновной Разумовской.

Гордо шагая по длинному творческому пути, Асадов написал более 60 книг, причем не только стихов. Эдуард Аркадьевич был награжден орденом Красной Звезды (1 февраля 1945); Двумя орденами «Знак Почета» (28 октября 1967 и 18 сентября 1973); Медалью «За оборону Ленинграда»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»; орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985); Званием «Почётный гражданин Севастополя» (1989). Но, пожалуй, главной наградой для него стала любовь людей, которые до сих пор помнят и ценят его немудреные искренние строки.

Голос доброго дедушки-лесника; восторженная, драматичная, без перегибов, манера декламации стихов; ощущение, будто поэт смотрит только на меня и только мне улыбается.

Три ценности, которые объединяют автора и героя этой статьи: любовь к поэзии с детства, неодолимое стремление быть нужными, полезными людям, и вера в то, что, пока мы живы, все поправимо.

В разных непростых ситуациях, в поддержку и в утешение, люблю повторять:

«Пока мы живы, все поправимо!»

А Эдуард Аркадьевич близким эхом вторит:

«Пока мы живы, можно все исправить,

Все осознать, раскаяться, простить.

Врагам не мстить, любимым не лукавить,

Друзей, что оттолкнули, возвратить».

Этой строфой ведомый, жил поэт, переводчик, мужественный человек Эдуард Асадов. Того же стремлюсь придерживаться и я, рожденная более шести десятков лет спустя.

«Мне уже не шестнадцать, мама!

Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо?

Не надо. Тревоги свои забудь.

Мне ведь уже не шестнадцать, мама!

Мне больше! И в этом, пожалуй, суть».